今年是新中国成立70周年,为深切感受先辈们振兴中华、矢志不渝的崇高精神,推动民建事业持续健康发展,民建江夏区工委组织骨干会员于4月10日至13日赴重庆接受爱国主义和民建优良传统教育。我作为参加此次活动的其中一员,倍加珍惜,倍感荣幸。

活动中,我们前往歌乐山烈士陵园缅怀革命先烈,参观了红岩魂陈列馆、白公馆监狱旧址、渣滓洞监狱旧址等革命遗址;参观了中国民主建国会成立旧址陈列馆、民主党派历史陈列馆;前往广安市,参观了邓小平故居。通过此次活动,我感受颇深。

(一)歌乐山烈士陵园

4月11日上午,我们参观了重庆歌乐山烈士陵园。歌乐山烈士陵园位于重庆市沙坪坝区歌乐山麓,它主要是由红岩魂陈列馆、白公馆、渣滓洞等组成。

红岩魂陈列馆位于重庆市沙坪坝政法三村。红岩魂陈列馆原址为“中美合作所”阅兵台,1963年建馆,其时名为“重庆中美合作所集中营美蒋罪行展览馆”,1999年改名为“红岩魂陈列馆”,2008年红岩魂陈列馆重新修建。整个建筑面积为5600平方米,展厅面积2000平方米。该馆展览分为四个部分,采用了1300张图片、1027件文物资料、运用高科技合成的再现“11·27”大屠杀场景的半景画以及多媒体展示电子书等形式,展现了革命先烈惊天地泣鬼神的凛然正气。

白公馆位于重庆西北郊歌乐山下,是原四川军阀白驹的别墅,1939年春被戴笠选中用重金买下改为看守所。军统将白公馆改为监狱以后,将原来的地下贮藏室改为地牢,原防空洞改为刑讯室,两层楼的住房改为牢房。白公馆关押的均属军统认为“案情严重”的政治犯,例如抗日爱国将领黄显声、同济大学校长周均时、爱国人士廖承志、共产党员许晓轩,共产党员宋绮云、徐林侠夫妇及幼子“小萝卜头”等。“政治犯”关押最多时达200多人。

渣滓洞距白公馆2.5公里,它三面环山,一面临沟,地形隐蔽。1938年起,这里被国民党特务机关改造成秘密监狱,专门用来关押和迫害革命者。渣滓洞分内、外两院,内院有一楼一底的男牢16间,另有两间平房作女牢,外院为特务办公室和刑讯室。1949年11月27日重庆解放前夕,国民党特务对两百多人进行集体屠杀,溃逃时还放火烧男牢房,仅有15人脱险。

看了掩映在林木间的旧址以及陈列的图片、实物,心里想象着江姐、许云峰、小萝卜头等一张张坚贞不屈的脸庞,我心潮不平,思绪驰向那个血雨腥风的年代。

歌乐山,一个如此动听的名字,一个风景如画的地方。然而,近七十年前,这里却是阴森恐怖的人间地狱,几百名戴着脚镣手铐的共产党员、革命志士、青年学生、妇女甚至小孩遭到国民党军统特务惨绝人寰的折磨和屠杀,他们的鲜血染红了歌乐山上的渣滓洞、白公馆,染红了松林坡、步云桥和梅园。

渣滓洞,一个原本就不会讨人喜欢的地方。顺着蜿蜒崎岖的山路进入中美合作所集中营旧址——渣滓洞监狱,呈现在眼前的仍然是一派萧杀的景象。院落的四周是虎视眈眈的碉堡、暗哨、铁丝网,院中的牢房是黑暗、潮湿、阴冷、仅三米见方的小屋。每个房间住十人左右,房中惟一通风的地方是那个巴掌大的窗户。看到一组组陌生的名单,看到一张张发黄的照片,眼前浮现出革命志士的宁愿把牢底坐穿、视死如归的音容笑貌。

在渣滓洞监狱的一个不起眼的房间里,我看到了监狱的刑讯室,看到了用来拷打、迫害革命志士的数十种刑具。那些脚镣、手铐、烙铁早已锈迹斑斑,皮鞭、老虎凳也蒙上厚厚的灰尘。讲解员缓缓描述着骇人听闻的“披麻带孝”“烤人油”“点灯”等人间酷刑,让人实在不忍听闻。

参加革命者并非铁板一块,面对国民党特务的淫威酷刑和突如其来的死亡威胁,刘国定等贪生怕死者的精神彻底崩溃了,他们把党的机密和盘托出,成了可耻的叛徒。而江姐等革命烈士面对敌人的严刑拷打和死亡威胁,却表现出“生当作人杰,死亦为鬼雄”的宁死不屈的伟大精神。

在白公馆监狱,我看到一面用红色绣花被面做成的五星红旗。缀在中间的一颗大星和环绕四周的四颗小星,都是用草纸做成的,这是狱中难友为迎接重庆解放而精心制作的一面国旗。当他们听到中华人民共和国成立,第一面五星红旗飘扬在天安门广场上的喜讯后,仅凭自己的想象,做成了这面红旗。他们在制作这面特殊的红旗时,一定畅想明天,憧憬未来,一定为梦寐以求、为之奋斗的事业终于成为现实而欣喜万分。然而,共和国成立的时刻,他们却仍然被关在暗无天日的牢房里,他们无法走上街头汇入到欢乐的人海中,无法亲眼看见第一面五星红旗的冉冉升起,他们只能在心中默默欢呼,用眼神暗暗祝贺。

离开渣滓洞、白公馆,我一直在想,那么多革命先烈为了他们的信仰和事业,不惜抛头颅洒热血。他们是铁骨铮铮,顶天立地的革命者,是中华民族的万世楷模。

从歌乐山下来时,我凝眸注视山脚下的一尊尊烈士雕像,我看到了一个个铮铮不屈的红岩魂。红岩魂是中国之魂,是民族之魂,拥有这样的惊天地、泣鬼神之魂魄的中国人民,过去可以万众一心,推翻三座大山,今天更可以众志成城,早日实现中华民族伟大复兴。

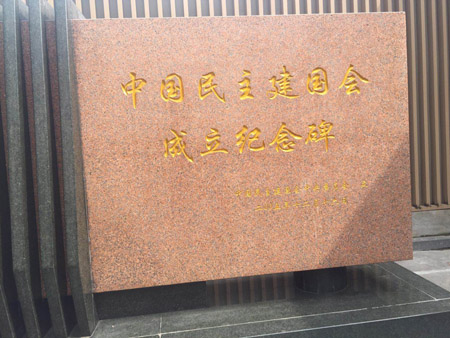

(二)中国民主建国会成立旧址陈列馆、民主党派历史陈列馆

中国民主建国会1945年12月16日在重庆白象街西南实业大厦成立。对于每一个民建人来说,位于西南实业大厦的民建成立旧址就是一座历史的丰碑。为了深入了解中国民主建国会历史,4月11日,民建江夏区工委一行骨干会员到中国民主建国会成立旧址陈列馆和民主党派历史陈列馆参观学习。

我认真聆听了陈列馆工作人员的讲解,实地了解民建光荣传统和抗战的艰苦历程。在这里陈列的众多珍贵历史照片和文物让我深受教育。详实的史料反映了民建在成立初期积极参与新民主主义革命斗争,在建国后努力恢复和发展经济、完成对资本主义工商业社会主义改造等光荣历史。从馆内500余幅历史照片、100余件文物和雕塑场景中,我重温民建爱国奋斗的光荣历史,感悟民建先贤们创立和发展民建事业的艰辛历程,体味他们为国奉献的无私情怀。

民建创始人黄炎培、胡厥文、章乃器、施复亮、孙起孟以及吴羹梅、吴蕴初、胡子昂、胡西园等一大批民建先贤在70多年前的政治主张“文化要繁荣,教育要发展,社会要公平,经济要发展,国家要民主,世界要和平”,现在仍然适用。特别是黄炎培和毛泽东主席在延安窑洞关于“周期律”的一场对话的场景虚拟重现,让会员们深感震撼。

作为民建会员,通过此次参观中国民主建国会成立旧址陈列馆、民主党派历史陈列馆,使我更加深入地了解了民建的历史发展以及优良传统,我为自己加入这样一个有着优良传统的党派而感到荣幸。经过此次现场参观学习,我暗下决心,作为民建会员要铭记这些珍贵的历史,沿着先辈的足迹,凝心聚力,继承和发扬民建的优良传统,根深植于此,心汇聚于此,不忘初心,大步前行。

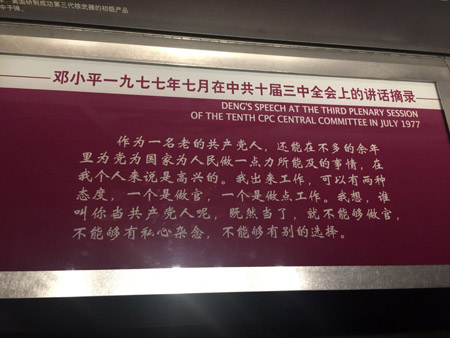

(三)邓小平故居

4月12日,我们从重庆出发驱车经过两个多小时,终于到达了邓小平的故里广安。

在小平故里,我们一路参观了德政坊、神道碑、清水塘、邓家老井、放牛坪、邓小平故居、洗砚池、邓小平博物馆、邓小平铜像广场等。小平故居属典型的四川民居风格,三合院,陈设简朴。一个普通的山区农民的儿子,15岁就走出山村,开始了一生的革命生涯,最终成为领导中国人民走向解放,走向改革开放,走向繁荣富强的一代伟人。

让我印象最深的是邓小平故居博物馆。博物馆左边是三叠斜坡式砖瓦建筑,象征邓小平人生的三起三落,中间黄金分割位置是直立的墙壁,象征邓小平是中国革命的一座丰碑。右边又是平缓的斜坡,象征邓小平最终归于平凡的晚年人生。走进大厅,是一幅从群山走来的邓小平全身浮雕。展厅内收藏颇丰,囊括了小平革命的一生。

邓小平在法国留学的第二年写了一封家书,信中讲,自己参加了革命,不能回家,也不能顾家了。邓小平践行着自己的诺言,自从15岁离开家乡后,一辈子都没有再回家乡,把他的一生奉献给了国家,奉献给了人民。我在想,“我们的年轻一代,是否也有这样的宽阔胸怀呢?”

邓小平是中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,中国人民今天的幸福生活离不开邓小平的卓越贡献,他为中国的繁荣富强、世界的和平发展作出了不可磨灭的丰功伟绩。我怀着无比怀念、无比爱戴的心情,向邓小平铜像敬献鲜花,三鞠躬,表达自己的敬爱之情。我将勤奋工作,不辜负邓小平的殷切期望。

(四)结尾

通过两天的参观学习,让我深受感动,使我的心灵再一次得到净化,灵魂再一次得到洗礼,精神再一次得到升华。作为一名律师,我会更加严格要求自己,心怀报效国家、服务人民的情怀,努力学习,扎实工作,我将无我,为早日实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦而不懈奋斗。

(作者系民建武汉市江夏区三支部副主委)